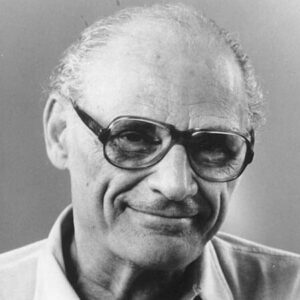

Der Name Gotthold Ephraim Lessing (1729 – 1781) steht für den Beginn einer neuen literarischen Epoche: der Aufklärung. Lessing ist der berühmteste deutschsprachige Schriftsteller des vorklassischen 18. Jahrhunderts. Mit Dramen wie »Minna von Barnhelm«, »Emilia Galotti« und »Nathan der Weise« hat er das Theater revolutioniert. Seine kunsttheoretischen Schriften »Laokoon« oder »Hamburgische Dramaturgie« werden bis heute gelesen. Darüberhinaus gehören Gedichte, Fabeln, philosophische und theologische Streitschriften sowie ein reichhaltiger Briefwechsel zu Lessings Werk.

Erste Lebensjahre und Schulzeit (1729 – 1746)

Als Sohn des streng lutherischen Pastors Johann Gottfried Lessing und dessen Frau Justina kam Gotthold Ephraim Lessing am 22. Januar 1729 in Kamenz (Königreich Sachsen) zur Welt. Schon früh erhielt er Hausunterricht, besuchte dann die Lateinschule und später die Fürstliche Landesschule St. Afra in Meißen, die als ein angesehenes Gymnasium galt. Schon als Schüler versuchte sich Lessing als Schriftsteller; er verfasste Lieder und Gedichte sowie einen Entwurf zu dem Lustspiel »Der junge Gelehrte«.

Doch Lessing konnte seine Ausbildung an dem angesehenen Gymnasium nicht abschließen. Auch Meißen wurde von den Konsequenzen des Kriegs zwischen Österreich und Preußen nicht verschont, denn die Verpflegung innerhalb des Internats war nicht mehr gewährleistet. Im September 1746 erhielt Lessing ein Stipendium für ein theologisches Studium in Leipzig. Dies war gemäß des Wunsches seines strengen Vaters.

Leipzig (1746 – 1748)

1746 schrieb Lessing sich zwar an der Universität Leipzig ein, wandte sich jedoch zum Leidwesen der Eltern mit lebhaftem Interesse dem Schreiben und der Schauspielerei zu. Die knapp zwei Jahre in der pulsierenden Handelsstadt und der Heimat bedeutender Verlage wurden für den jungen Lessing zu einer Zeit des Aufbruchs: Er suchte den Kontakt und den Diskurs mit einer Welt jenseits der Bücher; er sammelte erste Erfahrungen als Gelehrter, Journalist und Dramatiker.

So war es das Jahr 1748, als Lessing gerade einmal neunzehn Jahre alt war, in dem sein erstes Stück aufgeführt wurde. Es handelte sich dabei um sein Lustspiel »Der junge Gelehrte«, dessen Entwurf er bereits 1946 anfertigte.

Berlin (1748 – 1751; 1752 – 1755)

Möglicherweise in der Hoffnung auf finanzielle Sicherheit – was zeitlebens ein Thema für Lessing sein würde – wechselte er 1748 zum Studienfach Medizin. Nach einem kurzen Intermezzo an der Universität Wittenberg ging er nach Berlin. Die preußische Hauptstadt unter Friedrich II. war einerseits vom Militär geprägt, andererseits erlebte sie einen geistig-kulturellen Aufbruch. Zeitungsverlage wurden gegründet und regelmäßige Zeitschriften publiziert.

Als Sachse war Lessing in Berlin ein Ausländer. Dennoch stieg er rasch zu einem gefragten Journalisten und Theaterautor auf. Bereits 1749 schrieb er die Dramen »Die Juden« und »Der Freigeist«; das zeitpolitische Stück »Samuel Henzi« blieb ein Dramenfragment. Zahlreiche Epigramme (Sinngedichte), in der Aufklärung eine beliebte literarische Kleinform, entstanden. Der Buchhändler Christian Friedrich Voss, Gründer der bekannten »Vossischen Zeitung«, die zwei Jahrhunderte später von den Nationalsozialisten verboten wurde, war ein Freund und Förderer Lessings.

Mit dem gleichaltrigen jüdischen Philosophen Moses Mendelssohn schloss der kluge und streitbare Lessing in Berlin eine Freundschaft fürs Leben. Weitere intensive Freundschaften entwickelten sich zu dem Verleger Friedrich Nicolai sowie dem preußischen Offizier Ewald Christian von Kleist. Dem französischen Dichter Voltaire, dem »Hausphilosophen« Friedrichs II., ist Lessing dagegen persönlich nie begegnet.

Wittenberg (1751 – 1752)

Lessing unterbrach seinen Aufenthalt in Berlin, um in Wittenberg sein Studium zu beenden. Am 29. April 1952 wurde ihm dort der Magistertitel in Medizin verliehen. Für den Schriftsteller Lessing war es ein konzentriertes und schaffensreiches Jahr: Er verfasste Übersetzungen, Gedichte, Epigramme, Rezensionen sowie theologische Schriften.

Was war eigentlich so grundlegend neu und anders an Lessings Weltsicht, an seinen Ideen und Utopien? Was war so fortschrittlich, dass seine Texte bis heute gültig sind und dem Leser neue Horizonte eröffnen?

1. Nach Lessing kommt jedem Menschen die Suche nach der Wahrheit zu – statt der Übernahme des Wahrheitsbegriffs der lutherisch-orthodoxen Kirche oder der Werte der Elterngeneration. (Auseinandersetzungen mit Theologen seiner Zeit)

2. Statt Heldenverehrung und -verherrlichung tritt Lessing für die Kraft des Mitleids und der Empathie ein. (Abkehr vom »klassischen Drama«)

3. Insbesondere Lessings »bürgerliche« Dramen wollen keine Antworten geben, sondern Fragen stellen, die zum Nachdenken und Selberdenken ermutigen. (»Emilia Galotti«)

4. Lessing kämpft zeitlebens gegen Antisemitismus in der Gesellschaft an und entlarvt dessen latente und offene Erscheinungsformen. (»Die Juden«; »Nathan der Weise«)

5. In seinem Spätwerk entwickelt Lessing Zukunfts- und Fortschrittsmodelle, die auf Vernunft und Toleranz gründen.

Leipzig (1755 – 1758)

Nach der erfolgreichen Uraufführung des Trauerspiels »Miß Sara Sampson« in Berlin ging Lessing zurück nach Leipzig. Er arbeitete als Übersetzer, Schriftsteller und Herausgeber. Die Bildungsreise durch Europa, die Lessing gegen Honorar als Begleiter des jungen Johann Gottfried Winkler antrat, musste schon nach wenigen Monaten abgebrochen werden. Der Ausbruch des Siebenjährigen Krieges war Grund für eine vorzeitige Rückkehr nach Leipzig.

Berlin (1758 – 1760)

Zurück in Berlin, begann für Lessing eine produktive Zeit. Er verfasste etliche Schauspielfragmente und befasste sich mit Fabeln. 1759 wurden die ersten »Briefe, die neueste Literatur betreffend« von der Nicolaischen Verlagsbuchhandlung veröffentlicht. Sechs Jahre lang hat sich die Rubrik unter der Federführung von Lessing kritisch bis polemisch mit etablierten Schriftstellern auseinandergesetzt. Lessing zielte unter anderem auf die Abgrenzung von den poetischen Regelsystemen des Leipziger Literatur-Professors Gottsched.

Breslau (1760 – 1765)

Trotz seiner skeptischen Haltung zu Preußen und dessen Kriegen arbeitete Lessing ab 1760 als Sekretär des preußischen Generals von Tauentzien in der Frontstadt Breslau. In dem ihm fremden Soldatenmilieu war er unzufrieden und häufig krank; zeitweilig verfiel er dem Glücksspiel. In jener Zeit publizierte Lessing nicht, doch es entstanden wichtige Entwürfe zu späteren literarischen Arbeiten.

Berlin (1765 – 1767)

Lessing zog erneut nach Berlin. Zur Ostermesse 1766 erschien der »Laokoon«, ein bis heute aktueller kunsttheoretischer Essay.

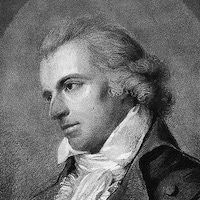

In der griechischen und römischen Mythologie war Laokoon ein trojanischer Priester des Apollon oder des Poseidon. Laokoon wurde von den Göttern bestraft, indem sie zwei Schlangen schickten, um ihn und seine Söhne zu töten.

Die Laokoon-Gruppe, eine antike römische Marmorskulptur aus dem 1. Jh. vor oder nach Chr., stellt diesen Todeskampf dar; Laokoons Gesicht ist zwar schmerzverzerrt, aber stumm. Der lateinische Dichter Vergil lässt den Helden in seiner Laokoon-Erzählung dagegen wild schreien.

In seinem ästhetischen Essay hat Lessing sich damit auseinandergesetzt, wie tödlicher Schmerz in den verschiedenen Kunstgattungen darzustellen sei: in der bildenden Kunst, in der Literatur oder auf der Theaterbühne.

Hamburg (1767 – 1770)

1767 wurde Lessing wurde als Dramaturg an das neu gegründete Hamburger Nationaltheater berufen. Es begann eine produktive und erfolgreiche Lebensphase. Im Nationaltheater wurde »Minna von Barnhelm oder Das Soldatenglück« 1767 uraufgeführt. Neben der Arbeit an Dramenfragmenten verfasste Lessing die »Hamburgische Dramaturgie«, eine Reihe von Essays, in denen er seine Theorien zum Theater darlegt.

In Hamburg gehörte Lessing zu einem großen Kreis von Künstlern und Intellektuellen, unter ihnen Carl Philipp Emanuel Bach, die Dichter Klopstock, Matthias Claudius und der junge Herder. Zu dem Arzt und Naturforscher Reimarus und dessen Schwester Elise (enge Vertraute in Lessings letzten Lebensjahren) pflegte er einen ebenso guten Kontakt wie zu dem Prediger Goeze, der später zu einem Erzfeind wurde. Mit Johann Joachim Christoph Bode stieg Lessing in das Druckerei- und Verlagsgeschäft ein. Doch das Projekt scheiterte und Lessing verließ Hamburg mit einem großen Berg an Schulden.

Wolfenbüttel (1770 – 1781)

Nach dem finanziellen Bankrott in Hamburg war Lessing froh über die Berufung zum Hofbibliothekar der herzoglichen Bibliothek in Wolfenbüttel. Er fühlte sich wohl inmitten der großartigen Sammlung von Büchern und Schriften. Zugleich litt er unter der gesellschaftlichen Ödnis der einstigen Residenzstadt. Nachdem der herzogliche Hof und die Regierung 1753 nach Braunschweig verlegt worden waren, versank Wolfenbüttel in der Bedeutungslosigkeit.

Der Einsamkeit in der kleinen Stadt entfloh Lessing durch häufiges Reisen; zudem plante er seine Zukunft mit der Hamburger Kaufmannswitwe Eva König. Als Bibliothekar und Archivar leistete Lessing hervorragende Arbeit. In diese Zeit fiel auch die Uraufführung von »Emilia Galotti«.

Im Oktober 1776 heiratete Lessing nach langer Verlobungszeit Eva König. An Weihnachten 1777 wurde der Sohn Traugott geboren, der nur einen Tag lebte. Eva Lessing starb wenige Tage später an Kindbettfieber (10. Januar 1778).

Trotz Trauer, Einsamkeit und Krankheiten zeigte sich Lessing nach diesem Schicksalsschlag noch einmal auf der Höhe seiner Schaffenskraft: Die theologisch-politische Debatte mit dem Hamburger Pastor Goeze führt zum Verlust der Zensurfreiheit, die der Herzog Lessing anfangs gewährt hatte. Lessings »Antwort« darauf ist das dramatische Gedicht »Nathan der Weise«.

Letzte Lebensjahre und Tod (1781)

Ab 1780 verschlechterte sich Lessings Gesundheitszustand zusehends. Ein Schlaganfall, die fortschreitende Erblindung und weitere Krankheiten schwächten ihn. Lessing starb am 15. Februar 1781 in Braunschweig. Seine letzte Ruhestätte fand der Dichter auf dem dortigen Magnifriedhof.