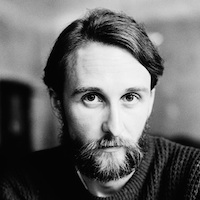

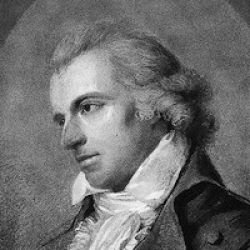

Friedrich Schiller

Biografie

Johann Christoph Friedrich Schiller wurde am 10. November 1759 in Marbach am Neckar geboren. Sein Vater Johann Caspar Schiller war Offizier und Wundarzt, seine Mutter Elisabeth Dorothea die Tochter des Marbacher Löwenwirts. Dem Vater war eine klassische Bildung verwehrt geblieben. Auch deshalb achtete er streng auf die Erziehung und Bildung seines einzigen Sohnes.

Lesen und Schreiben lernte das schwächliche und anfällige Kind vom Vater und in der Dorfschule. Bereits mit sechs Jahren wurde Schiller vom Pfarrer Philipp Ulrich Moser in Latein und Griechisch unterrichtet. Ab 1767 besuchte er die Lateinschule in Ludwigsburg, Voraussetzung für das angestrebte Theologiestudium. Schiller fühlte sich schon früh zur Dichtung hingezogen und verfasste bereits in jungen Jahren Gedichte und Theaterstücke.

Gegen seinen Willen und den seiner Eltern zwang ihn der Württembergische Herzog Karl Eugen ab 1773 auf die Militärakademie in Karlsruhe. Dort musste er Jura studieren. Ende 1775 wurde die sogenannte Karlsschule nach Stuttgart verlegt. Auf Anordnung des Herzogs studierte Schiller von da an Medizin.

Einer seiner Lehrer war der junge Jakob Friedrich Abel, der die Schüler im Sinne der Aufklärung zum »Selbstdenken« erzog. Heimlich las Schiller die Werke von Lessing, Klopstock und Shakespeare. Freizeit gab es in der Schule keine, sodass der junge Medizinstudent in den Nachtstunden unter schwierigsten Bedingungen und immer in Angst vor Entdeckung an seinem ersten Stück »Die Räuber« schrieb.

Erst im zweiten Anlauf wurde 1780 Schillers Dissertation »Versuch über den Zusammenhang der tierischen Natur des Menschen mit seiner geistigen« angenommen, und er konnte die Karlsschule verlassen. Wiederum auf Befehl des Herzogs nahm er eine Stelle als Regimentsarzt an. Wegen der Aufführungen seines ersten Werks »Die Räuber« geriet er in Konflikt mit dem Landesherrn, sodass er schließlich über mehrere Zwischenstationen nach Thüringen flüchtete.

In der Einsamkeit auf dem thüringischen Gut seiner Förderin und Gönnerin Henriette von Wolzogen entstanden »Kabale und Liebe« und Entwürfe zum Drama »Don Karlos«. 1783 zog es Schiller zurück in die städtische Gesellschaft Mannheims. Ab Sommer war er dort für ein Jahr als Theaterdichter unter Vertrag. Endlich glaubte er sich in der Lage, seinen Lebensunterhalt zu verdienen, doch gleich darauf erkrankte er schwer. Monatelang unterzog er sich fragwürdigen Selbstbehandlungen, die seine Gesundheit vermutlich auf Dauer schädigten.

Trotz Krankheit arbeitete Schiller hart an seinen Stücken. Die Uraufführung des »Fiesco« sowie »Kabale und Liebe« fielen in diese Zeit. Schillers Vorstellung von Theater war vergleichbar mit der Lessings: Theater sollte Missstände aufzeigen und die Zuschauer zum Nachdenken bringen – mit dem Ziel, die Gesellschaft positiv zu verändern.

Als Schiller merkte, dass sich dies in Mannheim nicht realisieren ließ, nahm er bereitwillig die Einladung seines Bewunderers und späteren Freundes Christian Gottfried Körner nach Leipzig und später Dresden an. Dank der großzügigen Unterstützung Körners konnte Schiller sich ganz seiner Dichtkunst widmen. In dieser glücklichen Zeit entstand seine Ode »An die Freude«, die im letzten Satz der 9. Sinfonie Beethovens vertont wurde.

Am 21. Juli 1787 traf Schiller zum ersten Mal in Weimar ein. Seine langjährige enge Freundin Charlotte von Kalb führte ihn in die Weimarer Gesellschaft und am Hofe Carl Augusts ein. Der thüringische Landesherr hatte Schiller bereits während seiner Mannheimer Zeit zum »Weimarischen Rat« ernannt.

In Weimar lernte Schiller auch den angesehenen Aufklärer Christoph Martin Wieland kennen, und suchte den Gedankenaustausch mit dem Philosophen und Hofprediger Johann Gottfried Herder. Auf die erste Begegnung mit dem zehn Jahre älteren Johann Wolfgang von Goethe, eingefädelt von Charlotte von Stein, musste Schiller allerdings bis zum 7. September 1788 warten. In der Folge gingen sich die beiden aus dem Weg.

Schillers historische Arbeiten jener Zeit führten zu einer Professur für Geschichte an der Universität Jena. Ab Mai 1789 wohnte Schiller auch dort. Obwohl die Stelle schlecht bezahlt war, wähnte sich der ruhelose Dichter am Beginn einer bürgerlichen Existenz. Er warb um Charlotte von Lengefeld aus Rudolstadt; die Hochzeit fand am 21. Februar 1790 statt.

Im selben Jahr hielt Schiller Vorlesungen und Kollegs zu unterschiedlichen Themen, darunter »Europäische Staatengeschichte« und »Theorie der Tragödie«. Seine zweite große historische Arbeit zum Dreißigjährigen Krieg wurde in Göschens »Historischem Taschenbuch für Damen« veröffentlicht und von den Leserinnen geradezu verschlungen. Bis zum Ende des Jahres hat Schiller sich völlig verausgabt und erkrankte schwer.

Monatelang wurde der Dichter 1791 von Lungen- und Rippenfellentzündungen gequält. Zeitweise fühlte er sich dem Tode nahe. In der Ahnung, dass sein Leben nicht allzu lange währen würde, beschloss er, in Zukunft noch konsequenter an seinem Lebensziel zu arbeiten. Er wollte sich seinen Platz in der Reihe großer Dichter verdienen.

Nach einer langen Genesungszeit verschafften großzügige finanzielle Zuwendungen des dänischen Erbprinzen Schiller Freiheit und Unabhängigkeit vom Broterwerb: Endlich konnte er sich mit Kant beschäftigen! Auch das Jahr 1792 war von Krankheit überschattet. Erst im darauffolgenden Jahr legte Schiller schließlich eigene philosophische Arbeiten vor, darunter »Über Anmut und Würde« und »Über das Erhabene«. Die »ästhetische Erziehung« soll nach Schillers Vorstellungen die unterschiedlichen Naturen des Menschen, die sinnlich-materielle und die geistig-vernünftige zur Harmonie bringen und ein würdevolles Leben ermöglichen.

Anlässlich der bevorstehenden Geburt des ersten Sohnes Karl Friedrich Ludwig zog Schiller 1793 mit seiner Frau nach Schwaben. Neben dem Wiedersehen mit seiner Familie zählte die folgenreiche Begegnung mit dem Verleger Johann Friedrich Cotta zu den wichtigsten Ereignissen in dem knappen Jahr in Ludwigsburg. Ansonsten war der Besuch in der alten Heimat eher enttäuschend und der Abschied endgültig.

Zurück in Jena, ging Schiller an die Umsetzung des Projekts, das er mit Cotta in Tübingen und Stuttgart besprochen hatte: die Herausgabe einer literarischen Monatsschrift, die Maßstäbe setzen sollte. Schiller konnte den Gelehrten Wilhelm von Humboldt sowie den Kantschüler Johann Gottlieb Fichte dafür gewinnen, allen voran aber den bis dahin distanzierten Goethe.

Die erste Ausgabe der »Horen« erschien am 15. Januar 1795. Als der anfängliche Erfolg der Zeitschrift 1796 schwächer wurde, machten Schiller und Goethe ihrem Ärger über die kritischen »Kleingeister« Luft, indem sie die humoristisch-satirischen »Xenien« verfassten, die ihnen allerdings neue Kritik einbrachten.

Unterdessen vertiefte sich die Beziehung zwischen Schiller und Goethe – insbesondere nach einem zweiwöchigen Besuch Schillers in Goethes Haus in Weimar. Ob es Freundschaft, Partnerschaft oder »nur« ein Arbeits- und Zweckbündnis war, lässt sich bis heute nicht eindeutig sagen. Fest steht aber, dass die beiden großen Dichter sich gegenseitig inspiriert und angespornt haben, und dass wir ihrem intellektuellen Austausch die Werke verdanken, die heute zur Weimarer Klassik zählen.

Das »Ur-Ei« der Poesie nannte Goethe die Ballade, da sie sowohl lyrische und epische als auch dramatische Wesenszüge hat. Beide Dichter fanden Gefallen an dieser literarischen Form: Im sogenannten »Balladenjahr« 1797 traten sie in einen Wettstreit und erschufen Werke, die bis heute zum Kanon der deutschen Literatur zählen: »Die Bürgschaft«, »Das Lied von der Glocke«, »Die Kraniche des Ibykus« oder Goethes »Zauberlehrling«.

Der grandiose Erfolg der Dramen-Trilogie »Wallenstein« machte Schiller in den Jahren 1799 endgültig zum »Dichter der Deutschen«. Am Ende des Jahres siedelte er nach Weimar über, wo er bis zu seinem Tod lebte. Er wollte dort seine Theaterarbeit in kontinuierlichem Austausch mit dem Ensemble intensivieren. Nach einem schweren Nervenfieber konnte er Mitte 1800 das Drama »Maria Stuart« beenden. 1801 folgte »Die Jungfrau von Orleans«.

Schillers Erhebung in den Adelsstand durch den Kaiser in Wien im Jahre 1802 erfreute vor allem seine Frau Charlotte, geb. von Lengefeld. Diese hatte ihren Adelstitel für die Hochzeit mit Schiller aufgegeben. Schiller selbst, in dessen Werk das zunehmende bürgerliche Selbstbewusstsein in einer Zeit der absolutistischen Monarchien zum Ausdruck kommt, hat sich vermutlich nicht viel aus dem Titel gemacht.

Die Idee von Freiheit und Würde des Menschen zieht sich durch sämtliche Werke des Dramatikers, Dichters und Historikers. Sein größter Erfolg wurde das Drama »Wilhelm Tell«, uraufgeführt in Weimar am 17. März 1804. Wie die anderen Werke aus Schillers letzten Lebensjahren wird es der Weimarer Klassik zugeordnet.

Schiller starb am 9. Mai 1805 in Weimar, vermutlich an den Folgen einer akuten Tuberkulose. In einer buchstäblichen Nacht- und Nebel-Aktion wurde er vom 11. auf den 12. Mai auf dem Jakobsfriedhof in Weimar beigesetzt. Seine – vorerst – letzte Ruhestätte fand er im Kassengewölbe, einer Art Massengrab. Erst im Jahre 1827 wurden seine sterblichen Überreste in die Weimarer Fürstengruft überführt.

Literarische Epochen und Strömungen

Tabellarischer Lebenslauf

-

1759Geburt des Johann Christoph Friedrich Schiller am 10. November 1759 in Marbach am Neckar.

-

1766 – 1773Umzug der Familie in die Garnisonsstadt Ludwigsburg; Besuch der dortigen Lateinschule; erste schriftstellerische Versuche.

-

1773Eintritt in die militärische Karlsschule auf Befehl des Herzogs Karl Eugen; dort Jura-Studium.

-

1775Umzug der Karlsschule nach Stuttgart; Wechsel zum Studienfach Medizin; Unterricht bei dem jungen Aufklärer Abel; heimliche Lektüre von Lessing, Klopstock, Goethe und Shakespeare.

-

1777Beginn der Arbeit an dem Drama »Die Räuber«.

-

1779 – 1780Arbeit an zwei Dissertationen, von denen eine schließlich angenommen wird: »Versuch über den Zusammenhang der tierischen Natur des Menschen mit seiner geistigen«.

-

1781 – 1782Nach Abschluss der Karlsschule am 15. Dezember 1780 auf Befehl des Herzogs Arbeit als Militärarzt in Stuttgart; Schiller fühlt sich vor allem seiner Dichtkunst verpflichtet; »Oden an Laura« entstehen; Schiller lässt »Die Räuber« auf eigene Kosten drucken.

-

1782Am 13. Januar 1782 Uraufführung des Dramas »Die Räuber« am Mannheimer Hof- und Nationaltheater (nach mehreren Umarbeitungen des Stücks auf Wunsch des Theaterintendanten von Dalberg); sensationeller Erfolg; im August verbietet Herzog Karl Eugen Schiller das Dichten.

-

1782Am 22. September 1782 Flucht aus Stuttgart, zusammen mit dem Freund Andreas Streicher; nach Stationen in Mannheim, Frankfurt und Oggersheim am 7. Dezember Ankunft im thüringischen Bauerbach auf dem Gut seiner Gönnerin und Förderin Henriette von Wolzogen.

-

1782 – 1783In Bauerbach Arbeit an dem bürgerlichen Trauerspiel »Luise Millerin«; erste Skizzen zu »Don Karlos«; unglückliche Liebe zu Charlotte von Wolzogen; Freundschaft mit dem Hofbibliothekar Wilhelm Friedrich Hermann Reinwald, dem späteren Ehemann seiner Schwester Christophine.

-

1783 – 1784Abreise nach Mannheim am 24. Juli; Jahresvertrag als »Theaterdichter« am Nationaltheater Mannheim; schwere Erkrankung.

-

1784 – 1785Uraufführung des »Fiesco« sowie »Kabale und Liebe« (Arbeitstitel »Luise Millerin«); Gründung der Zeitschrift »Rheinische Thalia«; intensive Beziehung zu Charlotte von Kalb; Ernennung zum »Weimarischen Rat« durch den Weimarer Herzog Carl August.

-

1785Nach dem Scheitern seiner Idee von aufklärerischem Theater in Mannheim am 9. April Übersiedlung nach Leipzig und Gohlis auf Einladung seines späteren engen Freundes und Förderers Christian Gottfried Körner.

-

1785 – 1787Aufenthalt in Loschwitz (heute zu Dresden) und Dresden als Gast von Körner; Ode »An die Freude« entsteht; Arbeit am »Don Karlos«, Uraufführung am 29. August 1787 in Hamburg.

-

1787 – 1788Am 21. Juli 1787 Ankunft in Weimar; Einführung in die Weimarer Gesellschaft durch Charlotte von Kalb; Begegnung mit Christoph Martin Wieland und Johann Gottfried Herder; historische Arbeiten; ab Dezember 1787 Kontakt zu den Schwestern Caroline und Charlotte von Lengefeld.

-

1788Am 7. September 1788 erste Begegnung mit Johann Wolfgang von Goethe; Vorlesung »Niederländische Geschichte«.

-

1789Im Mai Umzug nach Jena; Professur »ohne Besoldung« für Geschichte an der Jenaer Universität; Ernennung zum Hofrat.

-

1790Am 21. Februar Eheschließung mit Charlotte von Lengefeld (1766 – 1826); arbeitsreiches Jahr an der Universität; Arbeit an »Die Geschichte des Dreißigjährigen Krieges«.

-

1791Schwere Lungenentzündung, die fast zum Tod führt; nach monatelanger Krankheit vor dem finanziellen Ruin; Aussetzung einer Pension für drei Jahre durch den dänischen Erbprinzen. Beginn der Kant-Studien.

-

1792Erneut erkrankt; nach der Beschäftigung mit Kant eigene philosophische und ästhetische Schriften. Verleihung des Ehrentitels »Citoyen Français« durch die Französische Nationalversammlung.

-

1793 – 1794Aufenthalt in Schwaben; Geburt des Sohnes Karl Friedrich Ludwig am 14. September 1793 in Ludwigsburg; Begegnung mit dem Bildhauer Dannecker, der später eine Marmor-Büste von Schiller schafft.

-

1794Besuch seines früheren Lehrers Abel in Tübingen; dort erste Begegnung mit dem Verleger Johann Friedrich Cotta; Rückkehr nach Jena im Mai; intensive Freundschaft zu Wilhelm von Humboldt und Gottlieb Fichte; Beginn des Horen-Projekts. Annäherung zwischen Schiller und Goethe, zweiwöchiger Besuch in Goethes Haus in Weimar.

-

1795Am 15. Januar Publikation der ersten Ausgabe der »Horen«, einer anspruchsvollen literarischen Monatszeitschrift. Ablehnung eines Rufs an die Universität Tübingen.

-

1796Umzug der Familie; andauernde Krankheiten; Rückzug aus der Gesellschaft; am 11. Juli Geburt des zweiten Sohnes Ernst Friedrich Wilhelm; Tod des Vaters im September; neu erwachende Lust an Lyrik.

-

1797Sogenanntes »Balladenjahr«: Schreiben im Wettstreit mit Goethe; Herausgabe des »Musenalmanach« (jährlich bis 1800), der auch die von Goethe und Schiller verfassten »Xenien« enthält.

-

1798Neuanfang mit der Arbeit am »Wallenstein«; Entscheidung, das Drama in Jamben-Form abzufassen; Uraufführung 1798 und 1799, ein beeindruckender Erfolg; später höchste Anerkennung dafür durch Goethe.

-

1799Arbeit an »Maria Stuart«. Am 11. Oktober Geburt der Tochter Caroline Louise Friederike; im Dezember Umzug der Familie von Jena nach Weimar.

-

1800Nervenfieber; Rückzug auf das Schloss Ettersburg und Vollendung der »Maria Stuart«, Uraufführung am 14. Juni 1800 in Weimar. Arbeit an »Die Jungfrau von Orleans« bis April 1801.

-

1801Schreibpause. Uraufführung der »Jungfrau von Orleans« am 11. September in Leipzig in Anwesenheit Schillers, stürmischer Applaus.

-

1802Kauf und Bezug eines eigenen Wohnhauses an der Esplanade in Weimar; Tod der Mutter am 29. April; Erhebung in den Adelsstand durch den Kaiser in Wien.

-

1803Uraufführung der »Braut von Messina« am 19. März in Weimar; der »Dichter des deutschen Volkes« wird in Bad Lauchstädt gefeiert; Vertiefung in den Stoff des »Wilhelm Tell«.

-

1804Uraufführung des »Wilhelm Tell« in Weimar am 17. März, ein grandioser Erfolg. Reise nach Berlin, um der Enge Weimars zu entkommen; in der preußischen Hauptstadt stehende Ovationen; Stellenangebot am Königshof; Entscheidung für Weimar und Beginn der Arbeit am »Demetrius«. Am 25. Juli Geburt der Tochter Emilie. Krankheit, Koliken, Schwächeanfälle.

-

1805Nach langer Krankheit Tod am 9. Mai 1805 an einer akuten Lungenentzündung; Beisetzung auf dem Weimarer Jakobsfriedhof in der Nacht vom 11. auf den 12. Mai in einer Art Massengrab.

-

1827Überführung der sterblichen Reste Schillers in die Weimarer Fürstengruft.

Werke

-

1782Drama

-

1783Die Verschwörung des Fiesco zu GenuaRepublikanisches Trauerspiel

-

1784Drama

-

1786An die FreudeGedicht

-

1786Erzählung

-

1787Dramatisches Gedicht

-

1788Geschichte des Abfalls der vereinigten Niederlande von der spanischen RegierungHistorische Abhandlung

-

1791Geschichte des Dreißigjährigen KriegesHistorische Abhandlung

-

1793Über Anmut und WürdePhilosophische Schrift

-

1795Über die ästhetische Erziehung des MenschenBriefe

-

1798Die Kraniche des IbykusBallade

-

1798

-

1799

-

1799

-

1799Das Lied von der GlockeBallade

-

1799Die BürgschaftBallade

-

1800Drama

-

1801Eine romantische Tragödie

-

1803Der Graf von HabsburgBallade

-

1803Die Braut von Messina oder Die feindlichen BrüderEin Trauerspiel mit Chören

-

1804Drama

-

1857DemetriusDramenfragment

Zusammenfassungen auf inhaltsangabe.de

Zitate

Wird nicht zu teuer mit dem Tod gebüßt.

So nehmet auch mich zum Genossen an:

Ich sei, gewährt mir die Bitte,

In eurem Bunde der Dritte!

Wo Mehrheit siegt und Unverstand entscheidet.

Ob sich das Herz zum Herzen findet!