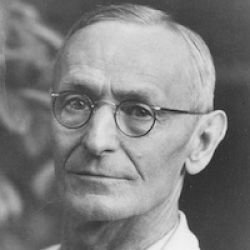

Hermann Hesse wurde am 2. Juli 1877 in Calw/Württemberg geboren. Er war das zweite Kind des evangelischen Missionars Johannes Hesse (1847–1916) und seiner Frau Marie, geb. Gundert. Beide Eltern waren im Auftrag der »Basler Mission« in Indien tätig gewesen. Als Baltendeutscher hatte Johannes Hesse – und damit auch sein Sohn Hermann – die russische Staatsangehörigkeit. Die Mutter Marie Hesse war die Tochter des Indologen und Missionars Hermann Gundert. Der Großvater der mütterlichen Seite hatte einen einen ebenso prägenden Einfluss auf den späteren Dichter Hermann Hesse wie sein religiöses Elternhaus.

Von 1881 bis 1886 unterrichtete Hermann Hesses Vater an der »Basler Mission« im schweizerischen Basel. 1883 erwarb er die Schweizer Staatsangehörigkeit für sich und seine streng pietistische Familie. Ab 1885 wurde Hermann in der Knabenschule der Mission unterrichtet. Er war ein willensstarkes, temperament- und fantasievolles Kind; er zeigte schon früh ein Talent zum Malen und Dichten.

Nachdem die Familie 1886 nach Calw zurückgekehrt war, besuchte Hermann das dortige Reallyzeum und ab 1890 die Lateinschule in Göppingen. Dort sollte er das »württembergische Landexamen« ablegen. Dies war die Eingangsvoraussetzung für den Besuch einer Klosterschule. Dessen Absolventen wiederum wurden auf das Studium der Theologie oder auf die Laufbahn zum Landesbeamten vorbereitet. Notwendig dafür war die württembergische Staatsangehörigkeit. Diese erwarb Vater Johannes Hesse deshalb im November 1890 für Hermann als einziges Mitglied der Familie.

Mit vierzehn Jahren trat Hermann Hesse 1891 in das evangelisch-theologische Klosterseminar Maulbronn ein. Seine Erfahrungen im Internat in Maulbronn verarbeitete er in der Erzählung »Unterm Rad« (1906). Nur sieben Monate später floh Hesse von Maulbronn: Er wollte »entweder Dichter oder gar nichts« werden.

Nach seiner Flucht vom Seminar trat Hesse eine Stelle als Mechanikerlehrling in Calw an. Wenig später begann er eine Ausbildung zum Buchhändler in Tübingen (Garland, 1997). In dieser Zeit veröffentlichte er zwei Gedichtbände und Kurzgeschichten, die ohne größeren Erfolg blieben (Cornils, 2009).

Von 1899 bis 1904 arbeitete Hesse in Basel im Buchhandel. Die Atmosphäre dort inspirierte ihn, er las viel Nietzsche und die Werke des Kulturhistorikers Jacob Burckhardt. Außerdem entwickelte er eine Faszination für klassische Musik und Malerei (ebd.). 1904 erzielte Hesse mit »Peter Camenzind« erste literarische Erfolge und konnte es sich nun leisten, vom Schreiben zu leben. Er entschied sich, sein Leben ganz der Schriftstellerei zu widmen (Garland, 1997) und zog sich mit seiner Frau Maria Bernoulli in die Kleinstadt Gaienhofen am Bodensee zurück.

Sogar in dieser Zurückgezogenheit spürte Hesse jedoch im Jahrzehnt vor dem Ersten Weltkrieg den historischen Wendepunkt, der sich in Deutschland ankündigte, und dass sich das Deutsche Kaiserreich seinem Ende entgegen neigte. Anfänglich befürwortete er den Ausbruch des Ersten Weltkriegs, änderte jedoch bald seine Meinung. Während des Kriegs half er unermüdlich bei der Pflege der Kriegsgefangenen, sammelte Spenden und stattete Tausende der traumatisierten Soldaten mit Büchern aus. 1914 veröffentlichte er in der Neuen Zürcher Zeitung einen Appell an die Intellektuellen, einen zivilisierten Umgang miteinander zu wahren, und wurde infolgedessen von der gesamten deutschen Presse angegriffen. In seinem 1927 veröffentlichten Roman »Der Steppenwolf« verarbeitet Hesse diese Erfahrungen teilweise; sein Protagonist Harry Haller ist überzeugter Pazifist, der mit seinen Ermahnungen zur Humanität allerdings nicht wirklich zu seinen Mitmenschen durchdringt.

Die Folgen des Ersten Weltkriegs sowie einige private Probleme führten auch dazu, dass Hesse sich intensiver mit dem Studium der Psychoanalyse auseinanderzusetzen begann (Garland). Er begab sich sogar selbst in längere Behandlung bei einem Schüler Carl Gustav Jungs (ebd). Über diese Erfahrungen reflektiert er in seiner Essay-Sammlung »Blick ins Chaos« (1920), in der er das Pseudonym Emil Sinclair nutzte (ebd.). Auch spätere Werke greifen Hesses Begegnungen mit den Methoden der Psychoanalyse wieder auf.